Особенности упражнения

Правильная техника бега на короткие дистанции подразумевает частый и длинный шаг. С каждым толчком ноги атлет стремится преодолеть как можно большее расстояние, при этом, максимально наращивая темп этих толчков. Двигаться нужно на высокой скорости, что требует сильно развитого чувства выносливости и координации. Важно полностью сконцентрироваться на задаче, не отвлекаясь ни на что вокруг. Малейшая потеря внимания грозит снижением скорости. За метр до финиша предпринимается специальный бросок – он помогает активизировать остатки сил для финального рывка. Спортсмены должны уметь с первых же секунд забега набирать предельную скорость и не терять ее на протяжении всей дистанции.

Средняя длина шага отлично подготовленного спринтера составляет 200-240 см (+40 см к длине тела)

Техника спринтерского бега

Хорошая техника спринтерского бега – настоящее искусство и залог победы. За те несколько секунд (или десятков секунд), которые длится гонка, механика движений меняется несколько раз. Технику бега на отрезке спринта делят на четыре фазы:

- старт

- стартовый разгон

- бег на дистанции

- финиширование.

Каждый из этих элементов на тренировках отрабатывается отдельно и тщательно и занимает едва ли не больше времени, чем беговые тренировки.

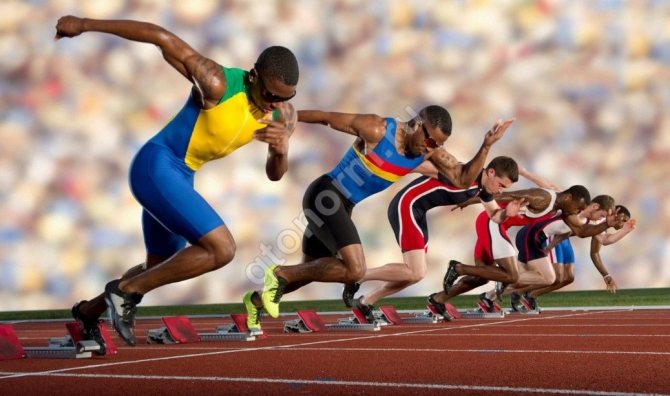

Самый распространённый вариант старта на спринте – низкий старт. Бегун находится в упоре на руки, ноги сзади, одна нога прямая, вторая согнута в колене и вынесена впёред – это толчковая, более сильная нога. По команде «Внимание!» вес переносится на руки, таз поднимается вверх. Из этой позиции по команде «Марш!» бегун со всей силы отталкивается от земли.

Сгруппировавшись на старте, проще всего войти в стартовый разгон, где уже требуется развивать предельную скорость за счёт максимальной частоты и длины шага. Скорость развивается первые 25-30 метров – и её спринтер должен сохранить до финиша.

Бег на дистанции проходит всегда только на мысках – это существенное отличие техники спринтерского бега от других видов. Одновременно сохраняется интенсивное движение рук.

Финиш – это тоже особый этап в беге спринтов. Самый эффективный метод финиширования спринтера, которому нужно продолжать борьбу за каждую секунду, – «бросок» на финишную линию грудью или плечом, которое было впереди в тот самый последний шаг.

Спринтерский бег по определению – это высокая скорость. Быстрый бег требует длинного шага, высокого подъёма колена, интенсивного движения руками. Чтобы сделать длинный шаг с мощным выносом колена вперёд и вверх, нужны развитые и сильные мышцы бедёр и сила мышц нижней части корпуса, а крепкие руки нужны для могучего толчка на старте и импульсивного движения на всей дистанции.

Дистанции

Многих людей интересует, бег на короткие дистанции – это сколько метров, и мы ответим, что существует несколько общепринятых расстояний. При этом, коротким считается маршрут, длина которого не превышает 400 м.

В спорте приняты забеги на 30, 60, 100, 200, 300 и 400 метров в соревнованиях одиночного типа. Также существует эстафетный бег: 4 раза по 100 метров и 4 раза по 400 метров.

Если кратко классифицировать виды бега на короткие дистанции и дать характеристики, информация будет выглядеть так:

- 100 м – классика, олимпийский норматив;

- 200 м – классика, олимпийский норматив;

- 400 м – классика, олимпийский норматив;

- 60 м – соревнования в закрытом помещении;

- 30 м – школьный норматив;

- 300 м – отдельные соревнования.

Соревнования по спринтерскому бегу

Соревнования мирового уровня по спринтерскому бегу – это настоящий обряд.

- Бег на коротких дистанциях (до 100 метров) проходит на прямой беговой дорожке, на остальных дистанциях – по кругу.

- Стадионы всегда 400 метров в длину, радиусом в 36 метров, количество дорожек – от 6 до 10. Меньше – это уже тренировочный стадион, на нём не может быть соревнований высокого мирового уровня. Все дорожки одинаковой ширины – от 1,22 до 1,25 метров.

- Старт и финиш обозначены белой линией шириной 5 см.

- Направление бега левостороннее.

- На дистанциях до 400 м включительно каждый участник должен бежать по отдельной дорожке. Для сравнения – на дистанции 800 метров участники бегут лишь часть дистанции по одной дорожке, а потом переходят на общую.

Проводятся любительские соревнования по спринтерскому бегу – они менее популярны, чем забеги на длинные дистанции, поскольку требуют особенной и очень серьёзной подготовки. В них не участвуют те, для кого бег – хобби.

Есть также отборочные старты на чемпионаты или соревнования на получение разрядов. Прийти к ним можно через серьёзную подготовку в легкоатлетических секциях. А чтобы попасть на мировые чемпионаты, нужно проходить квалификационный отбор, показывая высокие результаты на нишевых отборочных соревнованиях.

Читайте далее: Как получить разряд по бегу

Техника выполнения и фазы

Рассмотрим правила бега на короткие дистанции, согласно которым все упражнение состоит из 4 последовательных фаз:

- Старт;

- Стартовый разбег;

- Бег по дистанции;

- Финиширование.

Атлет должен уметь правильно входить в каждую фазу бега на короткие дистанции, ведь от этого будет зависеть его прогресс на финише. Рассмотрим подробно все этапы забега.

Старт

Рекомендованный вид старта в беге на короткие дистанции – низкий. Он способствует развитию наивысшей скорости на начальном моменте забега.

- Исходное положение атлета: толчковая стопа впереди, маховая позади, на расстоянии двух стоп. Голова опущена, взгляд смотрит вниз, плечи расслаблены, руки согнуты в локтях.

- По команде «Внимание», спринтер переносит вес тела на переднюю ногу, поднимая таз до одной плоскости с головой;

- По команде «Старт» он совершает мощный толчок и начинает наращивать скорость. Руки двигаются в такт движениям, помогая быстрее выйти из старта.

Главная задача этой фазы – совершить мощное толчковое движение, фактически, выбросить туловище вперед.

Стартовый разбег

Техника выполнения бега на короткие дистанции требует умения всего за 3 шага старта развивать свою предельную скорость. Тело находится под наклоном к плоскости беговой дорожки, голова смотрит вниз, ноги при отталкивании от земли полностью выпрямляются в коленях. Стопы не нужно поднимать высоко от земли, чтобы не потерять частоту шага. Приземляются на носок, затем перекатывают стопу на пятку.

Бег

Следующей фазой в тактике бега на короткие дистанции является преодоление маршрута. К этому этапу атлет уже развил постоянную предельную скорость – теперь ему важно достигнуть финишной фазы, не потеряв позиций. Голову можно поднять, но смотреть по сторонам не рекомендуется – так теряются драгоценные миллисекунды. Туловище по-прежнему слегка наклонено вперед (7°-10°) – это позволяет использовать инерцию движения вперед в свою пользу. Верхняя часть туловища расслаблена – работают лишь руки, согнутые в локтях, совершающие чередующие движения в такт с телом. Осанку не нарушают, максимально концентрируясь на движениях ног. На поворотах необходимо слегка наклонить корпус влево, немного выворачивая стопы в ту же сторону. Так атлет не потеряет скоростные показатели, когда беговая дорожка начнет поворачивать.

Финиширование

Помимо стартового разгона в беге на короткие дистанции крайне важно уметь правильно финишировать.

- Ни в коем случае здесь нельзя сбавлять скорость, наоборот, рекомендуется собрать остатки воли и совершить самый мощный рывок;

- Существует 2 типа финишных бросков на ленту – грудью или боком. Также атлет может финишировать и без финального броска — разрешается руководствоваться личными предпочтениями.

- В некоторых случаях, если техника движения недостаточно отточена или ввиду неопытности спортсмена, финишный бросок, наоборот, может замедлить бегуна.

Техника финиширования бега на короткие дистанции требует от атлета выполнения только одной задачи – закончить забег с максимальным скоростным результатом. Каким образом он преодолеет черту – неважно.

Бег на короткие дистанции[править | править код]

Бег на короткие дистанции

Бег на короткие дистанции

– это бег на 60, 100, 200 и 400 метров.

История бега на короткие дистанции[править | править код]

Основная статья:

История бега

Спринтерский бег входил в программу всех спортивных соревнований, когда-либо проводившихся в истории. На первых Олимпийских играх в Древней Греции спортсмены соревновались в беге на один, а позже и два стадия. Бег проводился по отдельным дорожкам и начинался по специальной команде. Причем атлетов, которые пытались преждевременно сорваться со старта, наказывали розгами или денежным штрафом. На дошедших до нас греческих вазах изображены бегуны, которые находятся на носках, колени достаточно высоко подняты, а движение рук — энергичное. Примечательно, что стиль древних спринтеров в основных положениях тела соответствует тому, как бегут сегодняшние спортсмены.

Как и многие виды легкой атлетики, спринтерский бег возродился в XIX в. в соревнованиях профессиональных бегунов, широко популярных в Англии и США. На первых Олимпийских играх современности (1896 г.) американский бегун Т. Бэрк удивил всех на старте бега на 100 м, когда в отличие от соперников, которые принимали старт стоя, опустился на одно колено и уперся о землю руками. Приняв необычное для того времени положение низкого старта, он тем самым рассмешил зрителей. Но каково было их изумление, когда Томас стал победителем сначала на дистанции 100 м (12,0 с), а затем и на 400 м (54,2 с)

.

В течение длительного времени сильнейшими в спринте были американские спортсмены. Так, выдающихся результатов в спринте добился негритянский бегун Д. Оуэнс, которого именовали

«величайшим атлетом всех времен и народов». На Играх XI Олимпиады в Берлине (1936 г.) он победил в беге на 100 и 200 м, завоевал первенство в ррыжках в длину и в составе эстафеты 4×100 м. За время своей карьеры Д. Оуэнс установил 15 мировых рекордов, один из которых — 100 м за 10,2 с — продержался 20 лет

.

На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (1984 г.) этот «рекорд» повторил другой американец — К. Льюис, который также выиграл 4 золотые медали. Следующие Игры Олимпиады (1988, 1992 и 1996 гг.) принесли ему еще 5 золотых медалей в спринтерском беге и прыжках в длину. На сегодняшний день это самый титулованный спортсмен в истории легкой атлетики. Он, как и бегун на средние и длинные дистанции П. Нурми, является обладателем девяти золотых олимпийских наград

.

Яркий след в истории бега на короткие дистанции у мужчин оставили А. Хари (ФРГ), Д. Хайнс (США), Л. Эванс (США), ГГ Меннеа (Италия), М. Грин (США), М. Джонсон (США). В последнее время в беге на короткие дистанции доминируют спринтеры Ямайки. На Олимпийских играх в Лондоне (2012 г.) в беге на 100 и 200 м победил мировой рекордсмен на этих дистанциях У. Болт (Ямайка). Его результат в беге на 100 м (9,63 с) и 200 м (19,32 с) несколько уступает его же мировым рекордам на этих дистанциях — 9,58 и 19,19 с соответственно. Дистанцию 400 м быстрее всех преодолел К. Джеймс (Гренада) — 43,94 с.

Достижения отечественных спринтеров связаны с победами В. Борзова на Олимпийских играх в Мюнхене (1972 г.) в беге на 100 (10,14 с) и 200 (20,00 с) м, а также завоеванием золотой медали на дистанции 400 м В. Маркиным на Играх в Москве (1980 г.) -44,60 с

.

У женщин передовые позиции в спринте долгое время занимали спортсменки европейских стран. Так, на Олимпийских играх 1948 г. (Лондон) Ф. Бланкерс-Кун, которую в прессе называли «летучей голландкой», победила в беге на 100, 200 м, 80 м с барьерами и эстафете 4×100 м. В историю современной легкой атлетики вошли имена таких выдающихся бегуний на короткие дистанции, как Р. Штехер, М. Гер, М. Кох (все — ГДР), И. Шевиньска-Кир-шенштейн (Польша), Д. Гриффит-Джойнер (США).

Что касается отечественных бегуний на короткие дистанции, то мировыми рекордсменками здесь в разные годы были В. Креп-кина, Л. Самотесова, Л. Кондратьева. Последняя одержала победу в беге на 100 м (11,06 с) на Олимпиаде в Москве. На Олимпийских играх в Сеуле (1988 г.) чемпионкой в беге на 400 м (48,65 с) стала О. Брызгина. В 90-е годы лучшей российской бегуньей на спринтерские дистанции становится И. Привалова, которая шесть раз поднималась на пьедестал почета на чемпионатах мира, а в 2000 г. стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 м с барьерами. В настоящее время (за исключением эстафетного бега) достижения наших бегуний не столь велики.

Чемпионками Олимпийских игр в Лондоне (2012 г.) стали: на 100 м — Ш.-А. Фрейзер — 10,75 с (Ямайка); 200 м — Э. Феликс -21,88 с (США); 400 м — С. Ричардс — 49,55 с (США).

Как тренироваться

Многих атлетов интересует, как научиться быстро бегать на короткие дистанции — на что обращать максимум внимания. Давайте на этом пункте остановимся поподробнее:

- Очень важно отточить технику выполнения всех элементов;

- На тренировках большое внимание уделяют увеличению амплитуды движений ног;

- Атлетов учат контролировать тело, достигать высокой точности в каждом взмахе руки или ноги;

- Поскольку львиную долю нагрузки получает мускулатура ног, важно комплексно ее развивать. Для этой задачи прекрасно подойдет бег по пересеченной местности, интервальный бег, в гору, по лестнице, трусцой.

- Для развития скоростных показателей, играйте в баскетбол, футбол.

Чтобы увеличить частотность шага рекомендуется выполнять упражнение «бег на месте» с высоким подниманием коленок. Для повышения длины шага солидную часть тренировки уделяют растяжке.

Если вас интересует, как увеличить скорость бега на короткие дистанции, тренируйтесь регулярно, постепенно повышая нагрузку. Важно придерживаться системы не допускать перерывов или незапланированных перегрузок. Первоочередная задача начинающего спринтера на короткие расстояния – отточить технику движений. Не стремитесь сразу развивать скорость – первым делом научите тело правильно двигаться. А уже в дальнейшем можно включить в подготовку работу над скоростными задачами.

Ошибки в технике выполнения

Чтобы лучше понять особенности техники бега на короткие дистанции, нужно выявить типичные ошибки, которые совершают новички.

- Во время низкого старта не нужно допускать прогиба в спине;

- Следите, чтобы на старте ось плеч находилась строго над линией старта;

- Голову не поднимайте, смотрите вниз, не отвлекайтесь на происходящее вокруг. Ваша задача – слушать команды, а для этого глаза не нужны;

- Во время стартового разгона подбородок прижимают к груди, а руки опускают вниз – не вскидывайте их вверх и не машите в стороны;

- Во время маршрута смотрите вперед на 10-15 м, не дальше, взгляд вверх не вскидывайте;

- Не напрягайте верхнюю часть тела;

- Носки стоп ставятся параллельно, даже слегка разворачивают их внутрь. Ошибкой будет выворачивать их наружу.

Если вас интересует, как улучшить бег на короткие дистанции, позаботьтесь, о том, чтобы исключить эти ошибки. Соблюдайте технику и результат не заставит себя долго ждать

Техника бега на короткие дистанции[править | править код]

Основная статья

: Техника бега на короткие дистанции

Бег на короткие дистанции

(спринт) является одним из наиболее популярных видов легкой атлетики. На крупнейших международных соревнованиях в спринтерском беге в общей сложности разыгрывается 10 комплектов медалей (включая эстафетный бег). Высокие спортивные результаты в спринте так же, как и в других видах легкой атлетики, могут быть достигнуты при правильной технике бега.

Все действия бегуна от старта до финиша — одно непрерывное упражнение, в основе которого лежит стремление спортсмена первым достичь финиша в кратчайшее время. С целью анализа техники бега его условно разделяют на 4 части: старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование

.

Старт[править | править код]

Техника бега на короткие дистанции

В спринте применяется низкий старт, позволяющий быстрее начать бег и достичь максимальной скорости на коротком отрезке. Для ускорения в начале бега используются стартовые колодки, обеспечивающие твердую опору для отталкивания и постоянные углы наклона опорных площадок. Их расположение определяется в процессе тренировки и зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, его роста, длины конечностей, уровня развития скоростно-силовых качеств.

Существует несколько вариантов низкого старта. Наиболее распространен так называемый обычный старт

, при котором передняя стартовая колодка устанавливается на расстоянии 1-1,5 стопы (35-50 см) от стартовой линии, а задняя — на таком же расстоянии от передней колодки. При

сближенном старте

задняя колодка приближается к стартовой линии и ставится ближе к передней колодке (на расстоянии длины стопы и меньше). При

растянутом старте

передняя колодка отставляется от стартовой линии назад и находится на расстоянии длины стопы и меньше от задней колодки. Изменяется при этом и угол наклона опорных площадок: с приближением колодок к стартовой линии он уменьшается, при удалении — увеличивается.

Опорная площадка передней колодки обычно наклонена под углом 45-50°, задняя — 60-80°. Расстояние (по ширине) между осями колодок равно 18-20 см. Однако, какие бы варианты расположения стартовых колодок не применял спортсмен, расстановка должна обеспечить ему удобное положение по команде «Внимание!» и максимальную эффективность отталкивания от колодок.

Перед сигналом к началу бега различают две предварительные команды: «На старт!» и «Внимание!»

По команде «На старт!» бегун приседает перед колодками, опираясь руками о дорожку впереди стартовой линии. Затем устанавливает в колодку ногу, стоящую сзади, опускается на колено, одновременно устанавливает другую ногу во вторую колодку. Как показывает статистика, подавляющее большинство выдающихся спортсменов на старте ставят толчковую ногу сзади. Рациональность такого расположения можно объяснить, во-первых, тем, что взрывной характер работы сзади стоящей ноги в большей степени характерен для толчковой ноги, а во-вторых, к моменту первого шага тело спортсмена еще не достигает значительной скорости, и наибольшую нагрузку целесообразнее выполнять сильнейшей ногой

.

Руки опираются на дорожку несколько позади стартовой линии. Большие пальцы направлены внутрь, навстречу друг другу, локти выпрямлены, спина слегка округлена. Тяжесть тела равномерно распределяется между всеми опорными точками.

По команде «Внимание!» нужно плавно подать туловище слегка вперед, одновременно поднимая таз несколько выше уровня плеч. Стопы должны быть плотно прижаты к колодкам, колени слегка сдвинуты, а пятки чуть развернуты в стороны. Внимание спортсмена должно быть сосредоточено на первом движении после выстрела (например, на движении ноги, стоящей сзади), поскольку концентрация внимания только на выстреле замедляет реакцию.

Опытные спортсмены в период ожидания выстрела напрягают определенные группы мышц и начинают надавливать на упоры стартовых колодок. В момент подачи сигнала мышцы при этом начинают работать как бы с ходу, и, таким образом, время, необходимое на развертывание двигательной активности, сокращается. Время от стартового сигнала до начала отталкивания (патентный период двигательной реакции) равно 0,12-0,2 с, а общее время старта — 0,38-0,5 с. Таким образом, «спринт на месте» составляет 4-5% от общего результата бега на 100 м.

Стартовый разбег[править | править код]

Задача стартового разбега — как можно быстрее преодолеть инерцию покоя и создать максимально возможное ускорение тела бегуна

. Услышав сигнал, бегун устремляется вперед, отрывая руки от дорожки и одновременно отталкиваясь от колодки сзади стоящей ногой, которая выполняет активное движение вперед. Это движение подхватывается впереди стоящей ногой и завершается ^е отталкиванием от колодки. Следует после мощного отталкивания «выбегать», а не выпрыгивать с колодок. Бегун должен энергично, низко над дорожкой выносить вперед маховую ногу в стартовом разгоне. При этом носок стопы надо «взять на себя», что способствует упругой постановке и выполнению широких шагов.

В первых 2-3 шагах при беге с низкого старта нога спортсмена ставится сзади проекции ОЦМТ. В последующих 1-2 шагах -на проекцию ОЦМТ, а затем — впереди ОЦМТ бегуна. Считается нецелесообразным сразу после выхода со старта устремлять взгляд на финиш. Поднимать голову нужно постепенно вместе с подъемом всего туловища до нормального положения.

Значительный наклон туловища и головы на протяжении первых пяти шагов со старта не мешает квалифицированному спортсмену свободно и естественно наращивать длину шагов и способствует направлению всех усилий строго вперед. С увеличением скорости ноги ставятся все ближе к средней линии. По существу,

бег со старта — это бег по двум линиям, которые сходятся в одну к 12-15-му шагу дистанции

.

Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением величины ускорения наклон тела уменьшается, а техника бега постепенно приближается к технике бега на дистанции. При этом скорость в стартовом разбеге увеличивается за счет возрастания длины шагов, сокращения времени опоры при практически неизменном времени шагов. Выпрямление туловища и переход к бегу по дистанции у спортсменов высокой квалификации происходит на 25-30-м метре (13-15 беговых шагов), когда достигается 90-95% максимальной скорости бега.

Интересно, что бегуны любой квалификации и возраста на первой секунде бега достигают 55% своей максимальной скорости, на второй — 76%, на третьей — 91%, на четвертой — 95%, на пятой -99%. Правда, дети достигают скорости 6-7 м/с и успевают пробежать 20-30 м, а лучшие спринтеры мира достигают скорости 10—11 м/с и пробегают за это время 50-60 м.

Бег по дистанции[править | править код]

Технику сильнейших спринтеров отличает плавный, внешне незаметный переход от стартового ускорения, где спортсмен стремится сохранить максимальную скорость возможно дольше, к бегу по дистанции.

Чтобы поддерживать скорость бега, нужно соблюдать рациональное для данного бегуна соотношение длины и частоты шагов за счет меньших усилий и большей свободы движений, что отличает выдающихся спринтеров. Для них характерна частота 4,5-5,5 шага в секунду, а длина шагов достигает 125% от длины тела спортсмена.

При постановке ноги на дорожку квалифицированные спортсмены выполняют движение стопой навстречу грунту (загребающее движение), тем самым создается предварительная напряженность в мышцах стопы и голени, предшествующая амортизационной фазе. Постановка ноги на дорожку производится на переднюю часть стопы с некоторым акцентом на внешнем ее своде, а голень при приземлении почти вертикальна.

Кроме того, нога должна опускаться ближе к проекции ОЦМТ атлета с высокой скоростью, которую называют «посадочной» скоростью стопы. Величину «посадочной» скорости стопы принято измерять относительно туловища, и в идеале она должна приближаться к горизонтальной скорости движения спортсмена. Это обеспечивает упругость шага и характерно для всех сильнейших спринтеров, во многом являясь признаком рациональности техники бега. В конце отталкивания опорная нога полностью не разгибается, т.к. во время спада силы реакции опоры не следует затягивать отталкивание разгибанием ноги в колетом суставе, а активно заканчивать его быстрым разгибанием стопы. Искусственное стремление полностью разгибать ногу в момент завершения отталкивания не только не способствует улучшению спортивного результата, но и может быть причиной травм задней поверхности бедра.

После отрыва от опоры у квалифицированных спринтеров нога сильно сгибается в коленном суставе (пятка почти касается ягодицы) и активным свободным движением выносится вперед и вверх. Такое движение ноги, а затем ее быстрое опускание обеспечивают оптимальную длину и частоту шагов.

В полетной фазе бегун должен стремиться к быстрому сведению бедер. Причем акцент махового движения делается на сведение бедер до постановки ноги. Критерием хорошей техники здесь может служить нахождение маховой ноги на одном уровне с коленом опорной, когда последняя ставится на дорожку.

За период опоры ОЦМТ бегуна проходит расстояние около 1 м, причем участок амортизации составляет около 40%, а сама траектория ОЦМТ имеет вид кривой, которая опускается в момент «подседа» на 3,5-4,5 см, после чего повышается и поднимается в полете на 4-6 см.

Во время бега по дистанции руки, согнутые в локтях, быстро движутся вперед и назад-наружу. В момент вертикали рука при движении назад выпрямляется в локтевом суставе и, вновь сгибаясь, движется вперед. Пальцы свободны или полусжаты. На протяжении всей дистанции бегун должен сохранять небольшой наклон туловища, голову держать прямо, а взгляд направлять вперед.

Следует подчеркнуть, что техника бега спринтера нарушается, если он не расслабляет тех мышц, которые в каждый данный момент не принимают активного участия в работе. Поэтому успех в повышении скоростных возможностей бегуна во многом зависит от его умения бежать легко, свободно, без излишних напряжений.

В беге на 200 и 400 м спортсмен принимает старт на вираже. Поэтому, чтобы пробежать начальный отрезок по прямой, стартовые колодки устанавливаются у внешнего края дорожки вдоль касательной к виражу. При подбегании к повороту для борьбы с центробежной силой спринтер плавно увеличивает наклон туловища влево. Чем выше скорость и больше кривизна дорожки, тем больше наклон туловища.

Важную роль в беге по повороту играет правильная постановка стоп и работа рук. Так, ступни ног при этом ставятся с небольшим поворотом влево, и при постановке левой стопы на грунт преобладает давление на наружную часть подошвы, а при постановке правой — на внутреннюю. Движения рук также несколько отличаются от движений рук при беге по прямой: правая рука направлена больше внутрь, а левая — несколько наружу.

Финиширование[править | править код]

Часто под понятием «финиширование» не совсем правильно понимают исключительно бросок на финишную ленточку, хотя финиш включает в себя конечное усилие, которое бегун прилагает на последних метрах дистанции, чтобы поддержать имеющуюся скорость бега.

Для этого ему необходимо сохранить длину и, особенно, частоту шагов, а также сосредоточить внимание на интенсивных движениях рук. Тем не менее на последних 20-15 м дистанции скорость снижается на 3-10% за счет уменьшения частоты шагов из-за увеличения времени полета (при этом увеличение длины шагов не может компенсировать снижение частоты шагов). Квалифицированные бегуны делают бросок грудью на финишную ленточку за счет резкого наклона вперед, причем наклоняться надо в момент, когда нога опирается о землю. Некоторые спортсмены, наклоняя туловище вперед, одновременно несколько поворачивают его направо или налево, чтобы коснуться финишного створа плечом. Такие движения предпринимаются с целью незначительного, но порой решающего преимущества перед соперником.

Упражнения, способствующие овладению техникой низкого старта

Таким образом, давно уже ушли в прошлое времена, когда обсуждалось, выгоден или невыгоден прыжок на финишную ленточку, который так эффектно выполняли некоторые известные спринтеры. В настоящее время стало несомненным, что существуют лишь три способа финиширования: первый — бросок грудью на ленточку, отводя руки назад; второй — рывок плечом с поворотом верхней части туловища и третий — пробегание за ленточку, не изменяя техники бега.

Часто начинающие спортсмены в естественном желании быть первыми начинают финальный бросок за 3-4 шага и эти последние метры пробегают в неудобном, «падающем» положении, что снижает скорость, а иногда ведет к падению бегуна. Поэтому спринтерам, не овладевшим техникой финиширования, рекомендуется пробегать финишный створ на полной скорости, не обращая внимания на соперников, не думая о броске или прыжке на ленточку. При этом через финишную линию следует пробегать так, словно до нее еще осталось полметра.

На последующих после финиша шагах тело бегуна постепенно отклоняется назад, скорость падает и спортсмен переходит с бега на ходьбу.

Польза и вред

Для чего нужно совершенствование бега на короткие дистанции, кому вообще может пригодиться данный вид спорта, кроме профессиональных спортсменов? Другими словами, давайте поговорим про плюсы этой дисциплины.

- Помимо очевидной пользы для укрепления здоровья, данный вид спорта отлично тренирует скорость реакции и умение практиковать частые рывки в условиях высокой скорости движений. Это незаменимые качества для хорошего футболиста, баскетболиста, конькобежца;

- Короткие забеги отлично тренируют выносливость, а это качество пригодится в любом виде спорта.;

- Атлеты, которые увлекаются спринтами на короткие дистанции, имеют сильно развитую сердечно-сосудистую систему, которая умеет оптимально функционировать в условиях недостатка кислорода. Эти способности широко приветствуются в альпинизме.

Отвечая на вопрос, может ли это упражнение навредить человеку, подчеркнем, что при условии абсолютного здоровья и грамотно выстроенных тренировок – ответ будет отрицательным. Если же у вас есть заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы или любые другие состояния, при которых противопоказаны кардио нагрузки, лучше подобрать более щадящий вид спорта.